所在地

東京都中央区日本橋

概要

海運橋は、楓川が日本橋川に合流する入口にかけてあった橋です。 橋は、明治維新になり、海運橋と改称され、アーチ形の石橋に架け替えられました。 石橋は、関東大震災で破損し、昭和二年鉄橋に架け替えられ、この時に二基の石橋の親柱が記念として残されました。 鉄橋は、楓川の埋立てによって、昭和三十七年撤去され、面影は残っていません。

現地説明板

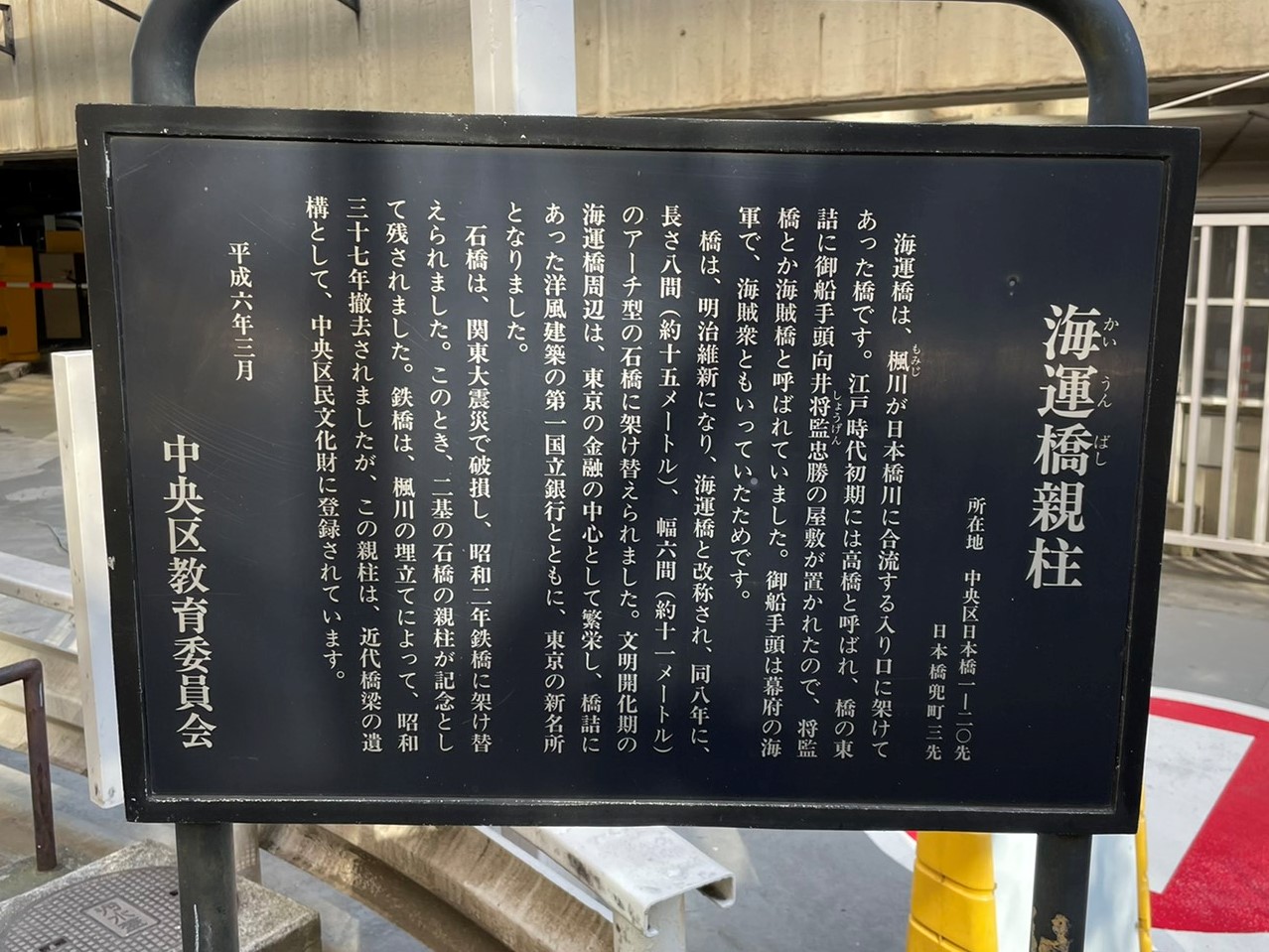

海運橋親柱

所在地 中央区日本橋一ー二〇先

日本橋兜町三先

海運橋は、楓川が日本橋川に合流する入り口に架けてあった橋です。 江戸時代初期には高橋と呼ばれ、橋の東詰に御船手頭向井将監忠勝の屋敷が置かれたので、将監橋とか海賊橋と呼ばれていました。 御船手頭は幕府の海軍で、海賊衆ともいっていたためです。

橋は、明治維新になり、海運橋と改称され、同八年に、長さ八間(約十五メートル)、幅六間(約十一メートル)のアーチ形の石橋に架け替えられました。 文明開化期の海運橋周辺は、東京の金融の中心として繁栄し、樽詰にあった洋風建築の第一国立銀行とともに、東京の新名所となりました。

石橋は、関東大震災で破損し、昭和二年鉄橋に架け替えられました。 このとき、二基の石橋の親柱が記念として残されました 鉄橋は、楓川の埋立てによって、昭和三十七年撤去されましたが、この親柱は、近代橋梁の遺構として、中央区民文化財に登録されています。

フォトギャラリー

クリックすると拡大表示されます。

- 海運橋親柱

- 説明板

- 海運橋親柱

地図

広告

-

準備中

参考文献

編集メモ

| 写真撮影日 | 最終リンク先確認日 |

|---|---|

|

|